Современный урок химии: примеры возможностей для проведения лабораторных работ

Современный урок химии: примеры возможностей для проведения лабораторных работ

Аннотация

В статье рассматриваются современные подходы к проведению лабораторных занятий по химии в школьной системе образования, анализируется роль практической деятельности в формировании ключевых компетенций у учащихся, а также подчеркивает необходимость интеграции традиционных методов с современными цифровыми технологиями, такими как виртуальные лаборатории, симуляторы и средства дополненной реальности.

Представлены примеры практических лабораторных работ, включая использование цифрового микроскопа, pH-метра, кондуктометра и термопары, а также описаны этапы выполнения работ и оформление результатов.

Особое внимание уделяется перспективам развития лабораторных занятий с учетом цифровизации и проектных методов обучения, что способствует развитию исследовательских навыков, критического мышления и мотивации у школьников, подчеркивается важность создания гибкой, интерактивной системы обучения, способной подготовить учащихся к современным вызовам и профессиональной деятельности.

1. Введение

В условиях постоянного и быстрого развития современных технологий крайне важно не только передавать теоретические знания во время уроков, но и необходимо формировать у школьников практические умения, научить своих учеников видеть смысл в окружающих явлениях, применять свои умения на практике, а также развить их критическое мышление. В этом контексте лабораторные занятия в системе образования имеют важное значение: они позволяют не только запомнить теоретический материал, но и понять механизмы природных явлений и научиться использовать их для решения практических задач, ощутить себя участниками научного процесса

.Несмотря на важность практической деятельности в обучении химии, современные требования к качеству образования, а также внедрение новых педагогических технологий и методов, требуют переосмысления традиционных подходов к организации лабораторных работ

. В условиях цифровизации, качественных и количественных изменений в системе образования возникают актуальные вопросы: как повысить эффективность лабораторных занятий по химии, сделать их более интересными и запоминающимися? Какие методы и средства способны помочь педагогам раскрыть потенциал современного школьника, обеспечить развитие необходимых практических навыков, которые нужны для успешной адаптации к жизни (критического мышления, креативности, умения работать в команде и других)?Цель исследования — проанализировать современные подходы к организации лабораторных занятий по химии, определить их роль в формировании научных знаний и практических навыков современных школьников, выявить возможности модернизации лабораторных работ с учетом современных технологий и цифровых средств.

Задачи исследования включают:

1. Анализ роли проведения лабораторных работ по химии в школе.

2. Разработка рекомендаций по внедрению подходов в учебный процесс для повышения мотивации и качества обучения школьников, примеры лабораторных работ с использованием современного школьного оборудования.

3. Анализ перспектив и путей развития лабораторных работ в современном мире.

2. Роль лабораторных занятий в современном обучении химии

Лабораторные занятия по химии являются неотъемлемой частью современной системы обучения естественнонаучным предметам, они играют важную роль в формировании профессиональных и общих компетенций школьников , . Их важное значение обусловлено тем, что практическая деятельность в рамках лабораторных работ создает условия для активного освоения теоретического материала, а также способствует развитию исследовательских навыков и умения применять приобретённые знания в конкретных ситуациях.

Практическая деятельность в лабораторных условиях позволяет школьникам не только закрепить изученные химические закономерности на практике, но и сформировать представление о свойствах окружающих веществ, механизмах протекания химических реакций и экспериментальных методах исследования веществ. Здесь лабораторные занятия выступают как средство перехода от абстрактных теоретических понятий к их практическому воплощению, что способствует повышению уровня усвоения учебного материала и развитию начального научного мировоззрения

.Кроме того, лабораторные работы способствуют развитию таких личностных качеств, как аккуратность, ответственность, внимательность и терпение

. Эти качества являются важными составляющими формирования профессиональной этики у школьников — в процессе проведения экспериментов учащиеся учатся соблюдать технику безопасности, правильно работать с химическими веществами и обращаться с приборами.Современные педагогические подходы предполагают тесную связь традиционных методов с цифровыми технологиями, что расширяет возможности лабораторных занятий

, , . Использование виртуальных лабораторий, мультимедийных средств обучения, а также ряда химических симуляторов позволяет моделировать химические процессы, наблюдать реакции в интерактивной форме, что повышает мотивацию и интерес школьников к изучению химии. Такой подход способствует более глубокому пониманию и закреплению теоретического материала, а также развивает навыки самостоятельного поиска информации и анализа.В целом, внедрение современных технологий и методов проведения экспериментов способствует повышению эффективности обучения, делает его более интересным и доступным, а лабораторные занятия выступают важнейшим инструментом формирования у школьников научной культуры, расширяя познавательные горизонты.

3. Примеры возможностей для проведения лабораторных занятий в рамках школьной программы

В качестве примера приведём лабораторную работу, которая может быть использована в рамках практикума в профильных классах естественно-научной, медицинской, химической профилизации. Для простоты восприятия приведём также и стандартную форму лабораторной работы, которая состоит из следующих элементов:

1) название лабораторной работы;

2) цель;

3) материалы для исследования;

4) реактивы, посуда, оборудование;

5) ход работы;

6) оформление результатов (в виде таблицы, если это возможно);

7) вывод.

Такая комплексная работа может быть разделена на отдельные части, которые можно использовать как самостоятельные лабораторные или практические работы. Рассмотрим пример работы под названием «Физико-химический анализ солей и их растворов: диссоциация и гидролиз».

1. Микроскопия кристаллов солей с использованием цифрового микроскопа

Кристаллы — это твердое состояние веществ, характеризующееся регулярной и упорядоченной решетчатой структурой. Морфология кристаллов зависит от свойств вещества, условий кристаллизации, скорости охлаждения и концентрации раствора. Микроскопия – это метод исследования объектов с помощью микроскопа, позволяющий рассматривать структуры, невидимые невооруженным глазом. Современные цифровые микроскопы объединяют оптическое увеличение с возможностью подключения к компьютеру, что обеспечивает высокое качество изображений, их фиксацию и последующий анализ.

Цель: научиться пользоваться цифровым микроскопом, изучить строение кристаллов солей.

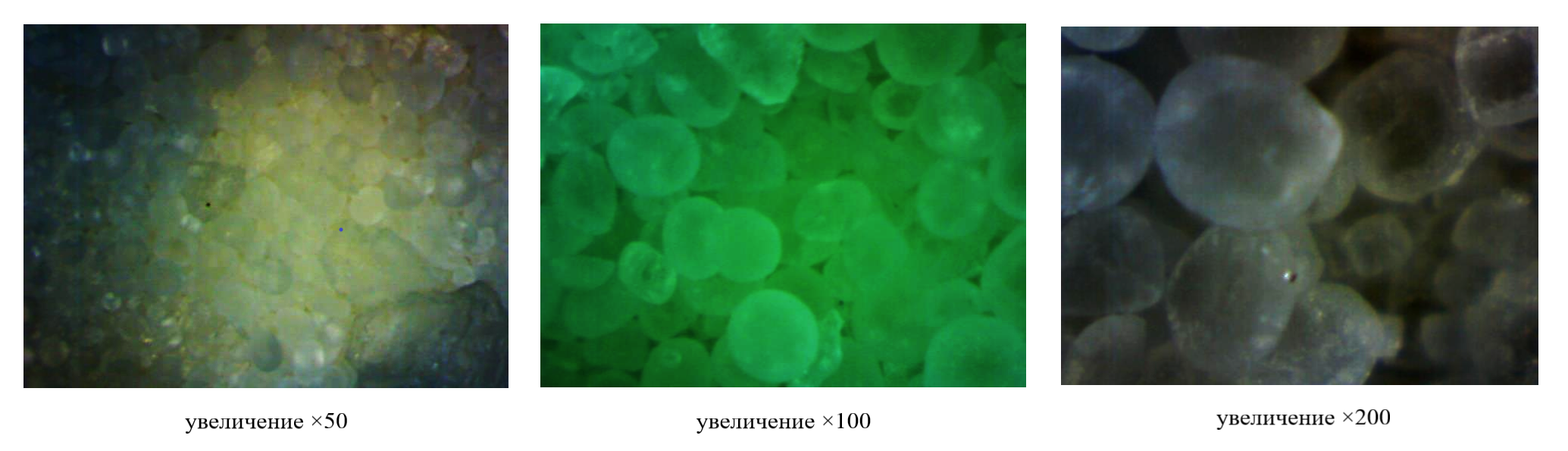

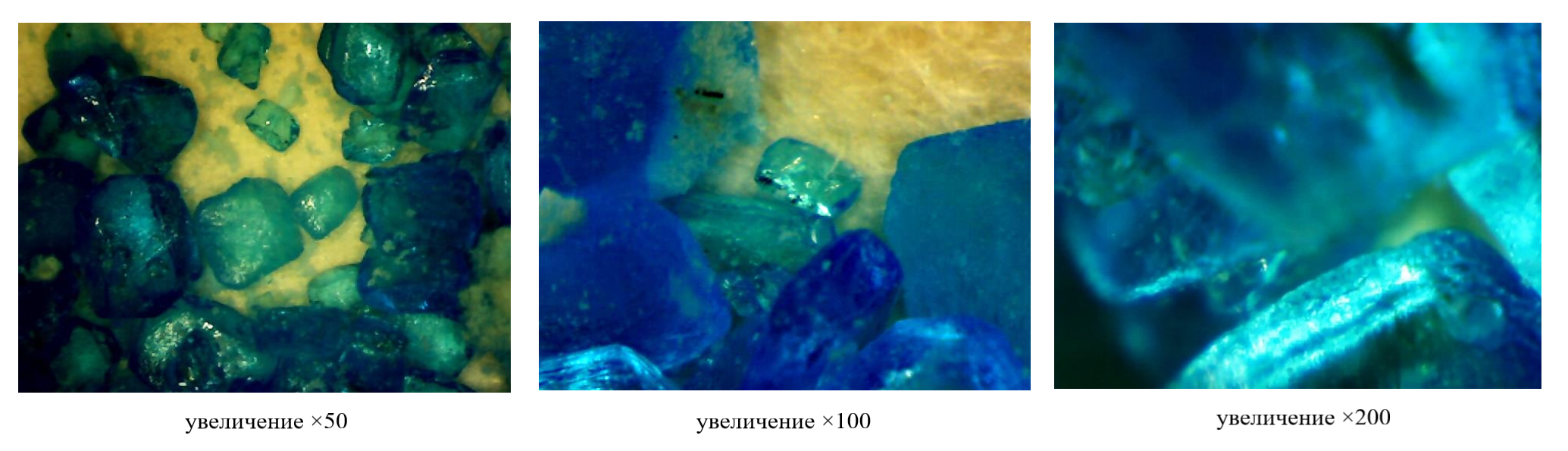

Материалы для исследования: кристаллы солей NaCl, CuSO4 ×5H2O, Na2CO3.

Реактивы, посуда, оборудование: цифровой USB-микроскоп ProScope HR (модель BD-DLX, производство Vernier, США на рис. 1), лопатки для отбора проб, лодочки, электронные весы, исследуемые соли.

Рисунок 1 - Цифровой USB-микроскоп ProScope HR (BD-DLX, Vernier, США)

1. С помощью учителя собрать лабораторную установку, как показано на рис. 2, подключить камеру к компьютеру, настроить разрешение, при необходимости включить светодиодную подсветку.

Рисунок 2 - Лабораторная установка в собранном виде

3. Зарисовать форму кристаллов для исследованных солей (сделать фотографии).

4. Отчёт о проделанной работе оформить в виде таблицы (Таблица 1), для работы можно использовать объективы с кратным увеличением ×10, ×50, ×100 или ×200, в качестве отправной точки советуем использовать увеличение ×50, которое является стандартным для используемой модели микроскопа.

Таблица 1 - Пример оформления таблицы по микроскопии

Соль | Форма кристаллов | Цвет, прозрачность, морфология | Фото |

NaCl | Ученики должны выполнить задание самостоятельно, используя знания, полученные на уроках геометрии. | рис. 3 | |

CuSO4 ×5H2O | рис. 4 | ||

Na2CO3 | рис. 5 | ||

Рисунок 3 - Кристаллы NaCl

Рисунок 4 - Кристаллы CuSO4×5H2O

В данной работе можно использовать не только уже готовые кристаллы солей, но и вырастить их из растворов, тогда процесс будет более увлекательным для ученика.

2. Приготовление растворов солей

Приготовление растворов солей включает в себя точный расчет количества растворяемого вещества в зависимости от необходимой концентрации, после чего взвешивают нужное количество соли и постепенно растворяют его в воде при постоянном помешивании, соблюдая температурные условия для обеспечения полной растворимости. Важно использовать мерные приборы для точного измерения объема воды и соблюдать правила техники безопасности. Такой процесс обеспечивает однородность раствора, необходимую для проведения последующих химических опытов и наблюдений.

Цель: научиться пользоваться электронными весами, приготовить 1% раствор исследуемой соли.

Материалы для исследования: кристаллы солей NaCl, CuSO4 ×5H2O, Na2CO3.

Реактивы, посуда, оборудование: электронные весы, лабораторные стаканы (100 мл), лодочка для взвешивания, исследуемые соли.

Ход работы:

1. Включить электронные весы, поместить на них лодочку для взвешивания, сбросить весы на отметку 0.

2. Отобрать навеску соли, необходимую для приготовления 100 мл 1% раствора.

3. Аккуратно перенести взятую навеску в пустой стакан, перенести количественно, добавить воды до метки.

4. Отчёт о проделанной работе оформить в виде таблицы (Таблица 2).

Таблица 2 - Пример оформления таблицы по приготовлению растворов солей

Соль | Процентное содержание вещества (указывается учителем) | Масса навески, г. (округлите до целого) |

NaCl | 1% | ≈1 грамм |

CuSO4×5H2O | 1% | ≈1 грамм |

Na2CO3 | 1% | ≈1 грамм |

5. Сделать краткий вывод по проделанной работе.

3. Измерение кислотности среды с помощью pH-метра

Водородный показатель — величина, определяющая концентрацию ионов водорода в растворах, численно равна отрицательному десятичному логарифму молярной концентрации ионов водорода рН = -1g[H+]. pH-метр погружают в исследуемый раствор, на дисплее фиксируют значение pH – числовое выражение уровня кислотности или щелочности среды, где pH < 7 указывает на кислотную, = 7 – нейтральную, а > 7 — щелочную среду. Такой метод позволяет быстро и точно определить свойства раствора, что важно для проведения химических анализов.

Цель: измерить pH раствора соли.

Материалы для исследования: растворы солей NaCl, CuSO4, CaCO3.

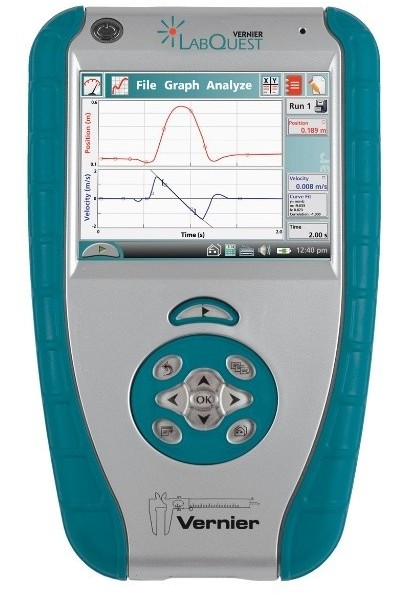

Реактивы, посуда, оборудование: лабораторные стаканы (100 мл), pH-датчик (pH-BTA, Vernier, США, на рис. 12), устройство измерения и обработки экспериментальных данных (Vernier LABQ LabQuest, США, на рис. 13).

Рисунок 12 - pH-метр (pH-BTA, Vernier, США)

Рисунок 13 - Устройство измерения и обработки экспериментальных данных (Vernier LABQ LabQuest, США)

1. Собрать лабораторную установку, подсоединив pH-метр к устройству измерения и обработки экспериментальных данных, дождаться отображения датчика на дисплее.

2. Погрузить датчик в дистиллированную воду, подождать 1-2 минуты для корректного проведения измерений, записать необходимые экспериментальные значения.

3. Погрузить датчик в экспериментальный раствор, подождать 1-2 минуты, записать необходимые экспериментальные значения, после использования ополоснуть дистиллированной водой;

4. Отчёт о проделанной работе оформить в виде таблицы (Таблица 3), помимо значения pH также привести уравнение диссоциации и гидролиза;

Таблица 3 - Пример оформления таблицы по кислотности

Вещество | pH {данные для примера} | Диссоциация (напишите уравнение) | Гидролиз (напишите уравнение) |

Вода | ≈7,2 | – | – |

NaCl | ≈7,1 | NaCl → Na+ + Cl- | Не гидролизуется |

CuSO4 | ≈5,1 | CuSO4 → Cu2+ + SO42- | Гидролиз по катиону, среда слабокислая, Cu2+ + H2O ⇄ CuOH+ + H+ |

Na2CO3 | ≈9,2 | Na2CO3 → 2Na+ + CO32- | Гидролиз по аниону, среда слабощелочная, CO32- + H2O ⇄ HCO3- + OH- |

5. Сделать краткий вывод по проделанной работе.

6. Ответить на вопрос «Чем обусловлено изменение кислотности раствора по сравнению с водой?».

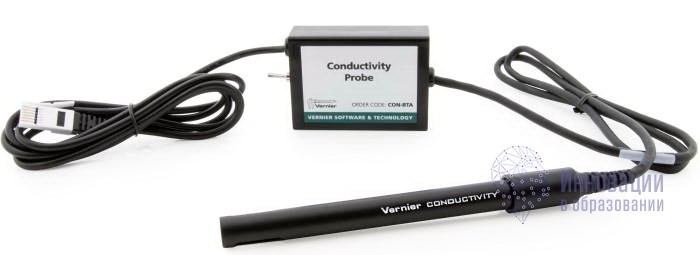

4. Измерение электропроводности среды с помощью кондуктометра

Электропроводность — это способность водного раствора проводить электрический ток, этот параметр соответственно пропорционален концентрации растворенных минеральных солей. Кондуктометр состоит из двух электродов, погруженных в исследуемый раствор, и прибора, измеряющего сопротивление или проводимость. Перед началом измерений прибор необходимо калибровать на стандартных растворах с известной электропроводностью. После этого электрод аккуратно погружают в раствор, избегая пузырьков воздуха и механических повреждений, и фиксируют показания прибора. Полученные данные позволяют оценить концентрацию растворенных веществ и контролировать качество растворов по стандартным значениям (например, жесткость воды) в химических, биологических и промышленных процессах.

Цель: измерить электропроводность раствора соли.

Материалы для исследования: растворы солей NaCl, CuSO4 ×5H2O, Na2CO3.

Реактивы, посуда, оборудование: лабораторные стаканы (100 мл), датчик электропроводности-кондуктометр (CON-BTA, Vernier, США на рис. 14), устройство измерения и обработки экспериментальных данных (Vernier LABQ LabQuest, США на рис. 13), исследуемые соли.

Рисунок 14 - Датчик электропроводности-кондуктометр (CON-BTA, Vernier, США)

1. Собрать лабораторную установку, подсоединив кондуктометр к устройству измерения и обработки экспериментальных данных, дождаться отображения датчика на дисплее.

2. Погрузить датчик в дистиллированную воду, подождать 1–2 минуты для корректного проведения измерений, записать необходимые экспериментальные значения.

3. Погрузить датчик в экспериментальный раствор, подождать 1–2 минуты, записать необходимые экспериментальные значения, после использования ополоснуть дистиллированной водой.

4. Отчёт о проделанной работе оформить в виде таблицы (Таблица 4), помимо значения электропроводности также привести уравнение диссоциации.

Таблица 4 - Пример оформления таблицы по электропроводности

Вещество | Диссоциация (напишите уравнение) | Электропроводность, мкСм/см {данные для примера} |

Вода | – | ≈262 |

NaCl | NaCl → Na+ + Cl- | ≈277 |

CuSO4 | CuSO4 → Cu2+ + SO42- | ≈281 |

Na2CO3 | Na2CO3 → 2Na+ + CO32- | ≈282 |

5. Сделать краткий вывод по проделанной работе.

6. Ответить на вопрос «Чем обусловлен рост электропроводности раствора по сравнению с водой?».

5. Термометрия с использованием термопары

Термометрия растворов солей включает измерение их температуры с целью контроля тепловых свойств, таких как растворимость и кристаллизация. Для этого используют стандартные термометры или электронные приборы, что помогает определить, например, точку плавления, стабильность раствора, изменение его характеристик от температуры и обеспечить правильные условия хранения и использования в химической и технологической сферах.

Цель: измерить температуру раствора соли.

Материалы для исследования: растворы солей NaCl, CuSO4 ×5H2O, Na2CO3.

Реактивы, посуда, оборудование: лабораторные стаканы (100 мл), термопара (TCA-BTA, Vernier, США на рис. 15), устройство измерения и обработки экспериментальных данных (Vernier LABQ LabQuest, США на рис. 13), исследуемые соли.

Рисунок 15 - Термопара (TCA-BTA, Vernier, США)

1. Собрать лабораторную установку, подсоединив термопару к устройству измерения и обработки экспериментальных данных, дождаться отображения датчика на дисплее.

2. Погрузить датчик в дистиллированную воду, подождать 1–2 минуты для корректного проведения измерений, записать необходимые экспериментальные значения.

3. Погрузить датчик в экспериментальный раствор, подождать 1–2 минуты, записать необходимые экспериментальные значения, после использования ополоснуть дистиллированной водой.

4. Отчёт о проделанной работе оформить в виде таблицы (Таблица 5).

Таблица 5 - Пример оформления таблицы по термометрии

Вещество | Температура, °С {данные для примера} |

Вода | ≈25,5 |

NaCl | ≈25,5 |

CuSO4 | ≈25,4 |

Na2CO3 | ≈25,3 |

5. Сделать краткий вывод по проделанной работе.

Лабораторная работа по термометрии легко может быть модифицирована:

1) можно не просто измерять температуру готового раствора, а исследовать тепловой эффект, выделяющийся или поглощающийся при растворении соли в воде;

2) перспективным является комплексный анализ поведения соли в воде — изменение pH, электропроводности раствора при изменении температуры, усиление, ослабление гидролиза и прочие эффекты.

6. Подведение общих итогов лабораторной работы, обобщение предыдущих выводов

4. Перспективы дальнейшего развития лабораторных занятий

Перспективы будущего развития лабораторных занятий по химии в средней школе напрямую связаны с развитием современных технологий и подходов к обучению. В эпоху цифровизации особенно важным становится использование виртуальных лабораторий и интерактивных симуляторов, которые позволяют школьникам безопасно экспериментировать, моделировать реакции и наблюдать за процессами, недоступными или опасными в обычных условиях

, . Такой формат в последние годы активно развивается и помогает не только закреплять теоретические знания, но и развивать исследовательский азарт, умение анализировать и делать выводы.Возможно также и скорое внедрение дополненной и виртуальной реальности

, которое даёт возможность ученикам «погрузиться» в молекулярный мир, наблюдать за структурой веществ или сами реакции в трехмерном пространстве в мельчайших деталях. Это безусловно делает обучение более живым, понятным и запоминающимся.Кроме того, активное развитие проектных и проблемных методов обучения, когда школьники сами разрабатывают эксперименты, анализируют результаты и ищут решения, также способствует формированию навыков научного мышления, самостоятельности и креативности

, . В связи с этим в будущем лабораторные работы определённо должны перестать быть выполнением набора стандартных задач — они должны в себе заключать выполнение комплексной задачи с использованием разнообразного оборудования и разных областей школьного кругозора, только тогда качественное выполнение лабораторной работы будет способствовать реализации собственных идей, открытия нестандартных решений исследовательской задачи и формирования исследовательской культуры.В целом, перспективы развития лабораторных занятий в современной школе неотъемлемо связаны с созданием гибкой, интерактивной, многообразной, а также индивидуальной системы обучения, которая может не только повысить интерес к химии, но и сформировать у школьников навыки, необходимые для жизни и профессиональной деятельности в современности.

5. Заключение

В условиях современных педагогических подходов к организации уроков химии лабораторные занятия приобретают всё большее значение как эффективный инструмент формирования практических навыков, исследовательского мышления и научной культуры у школьников. Именно поэтому необходимо качественно пересмотреть подходы к их организации, активно внедряя современные технологии, проектные и исследовательские подходы:

1. Использование цифровых устройств, виртуальных лабораторий и современных приборов (например, pH-метров, кондуктометров, цифровых микроскопов) повышает мотивацию к обучению, облегчает усвоение материала и способствует развитию исследовательских умений и самостоятельности учащихся.

2. Интеграция традиционных методов проведения лабораторных работ с современными приборами и технологиями позволяет сделать такие работы более интересными и доступными для школьников. В разработанных рекомендациях особое внимание уделено использованию цифровых технологий и проектных методик, что способствует формированию гибкой системы практических занятий. Такой подход стимулирует развитие критического мышления, самостоятельности и исследовательских компетенций, а также повышает интерес к изучению химии.

3. В рамках методических рекомендаций представлены образцы лабораторных работ с использованием различного оборудования (цифровой микроскоп, pH-метр, кондуктометр, термопара), что позволяет создавать разнообразные и индивидуализированные работы, соответствующие различным уровням подготовки и интересам учеников.

4. Перспективы и пути развития лабораторных занятий связаны с созданием гибкой, многообразной и индивидуализированной системы обучения, способной подготовить учащихся к жизни и профессиональной деятельности. Различные формы проведения лабораторных работ, изменение условий протекания химических реакций и использование в работе разнообразных веществ позволяет разрабатывать индивидуальные задания и полноценные практикумы, учитывающие интересы и уровень каждого ученика.

Таким образом, внедрение дифференцированного и проектного обучения в рамках обучения химии, а также использование современных технологий и педагогических методов организации лабораторных работ способствует развитию у школьников исследовательских и практических навыков, необходимых для успешной самореализации в современном обществе.